编者语:时光荏苒,斗转星移,悠悠岁月,弦歌绵长。历代先贤辛勤耕耘,传华夏之文脉,承岐黄之精髓,跋涉求索,虔诚奉献,铸就今日之辉煌。回望来路,历史脚步清晰凝重,文化传承绵延不绝。展思将来,贵医人不忘来路、不改初心,秉承“诚於己,忠于群,敬往思来”之校训,精勤不倦、博极医源,扎根沃土、服务民众。

1937年,教育部筹办贵医,为的是接受从战区来的医学生,使他们不至辍学。五个年级,九个班级,课程照旧,要同时开课,按时毕业。从作出决定之日到招收新生,筹建时间只有五个月,其艰巨与困难可以想见。宗恩接受了这一挑战。

搭一个教学班子,对在协和任教14年,桃李满门的大哥来说,相对容易。医科、药科以及某些前期或后期临床的课程,都聘请1926-1934年间各级毕业生担任。他还请到了自北方南撤的几位名教授担任前期的基础课。宗恩的一个好办法就是放权,聘请了各科系的主任后,就由他们自己去务色适当的人选。很快基本就绪。

物色行政人员,遇到的困难就多了。从卫生部调来一些人,数量不足,搭配不齐全。大哥要我当他的“突击队”,哪里有事就上哪里,哪里缺人就去哪里。他还坦率地告诉我,因为是他的弟弟,所以在创业中,要做得多拿得少。我同意了,他就把我从原单位调出,并立即为我配备了一名下手,派我去押运第一批物资。这批物资走水路由汉口到重庆,再由公路运抵贵阳。

1938年初,在汉口成立筹委会之后,3月1日,各科系、各部门的教职工就大致到齐了。其中更有不少心急如火,早早赶到贵阳的。阳明路上的一处会馆和一座名为“三圣宫”的破庙,成了贵医的教学基地:所有教学设备,包括课桌椅,因陋就简的实验仪器、图书等等都要定制、调拨和采购。学生则要去武汉、重庆、西安、长沙等地招收。有些地方靠近战线,工作非常艰难。但,一个医学院就这样迅速诞生了。1938年6月1日,贵阳医学院如期开学。

国立贵阳医学院成立时校门(照片来源:中国第二历史档案馆)

贵医的教授大多是毕业于协和的一时之选:教务主任贾魁,内科主任杨济时,神经科教授程玉麐、生理学教授柳安昌,妇产科教授李瑞麟,药理系主任周金黄,内科教授王季午。当然还有其他学校的杰出人选,如齐鲁大学来的病理学教授侯宝璋,港大毕业留英的公共卫生系教授施正信教授,著名的皮肤科专家秦作梁教授等等。

学校早期教师授课场景(照片来源:中国第二历史档案馆)

基础课的教授阵容也很可观。担任生理化学的是来自清华的汤佩松教授和来自燕京的林绍文教授。除了教育部规定设置的课程之外,贵医还办了个“人文科”(Humanities),开设语言、文学、哲学、逻辑等课程。为的是扩大医学生的视野。当时主持这一科的是留德专攻康德哲学的洪谦教授。在宗恩自己撰写的贵医院史中,洪谦博士名列教授名单之首位。这是因为贵医的科目是按人文科、基础学科、临床前学科和临床学科的次序排列的。在宗恩的心目中,人文科目绝非可有可无,它应该居于先行的位置。他煞费苦心地把具有国际水平的科学方面的权威汤佩松教授从清华大学借来,要他担任化学系主任兼训导主任。教书和育人,在宗恩的教育思想中永远是一体的。

战时的物资供应极为困难。等米下锅以致揭不开锅是家常便饭。化学系教授汤佩松和严仁荫在离开武汉时定购了一批盐酸。临近开学,托运的盐酸却杳无音讯,真是急死人了,没有盐酸,化学实验就没法进行。于是我就天天翻报纸,有一天突然看到一则“盐酸”广告,马上叫了汤、严两位教授兴冲冲赶去,店主慢吞吞抱出一个大玻璃缸,什么盐酸呀!原来是贵州人腌制的一种泡菜。我顿时傻眼了。好在开学前定购的盐酸运到。不过,我闹的这一笑话,直到八六年我重访贵医,还有些老朋友还记得。

国立贵阳医学院附属医院门诊情况

医学院还有一个教学医院的问题。自己办既无可能,宗恩就找省政府商量借用省立医院,由贵医派教学医生去充实那儿的力量。省立医院的院长是1932年毕业于协和的朱懋根,一切都好商量。但是省立医院经费不多,当地人文化落后,认为新医学就是“开肚子”,没有什么人敢以身试“刀”,所以省医的外科既无器材,也缺少训练有素的外科医生和护士,甚至连切除盲肠那样的小手术都没有做过。为解决这一类必须解决的问题,宗恩耗去了大量时间和精力。半年后,贵医又加办了医士职业科,分别办起了三年制护士班和助产士班,三年后,有了这批专业人才就办起了门诊部,而后,将之扩充为附属医院,并在其后办起了卫生工程专业科。

大量的行政事务、调节各科系部门与政府部门的大量关系,占用了他大量的时间,再加上实验条件的落后,宗恩完全放下了热带病学的研究。1938年去河内出席热带病学会恐怕是他最后一次涉足该领域了吧!热带病学的研究中止了,对教学和医疗工作却不能忘情。他和张孝骞“易子而教”,去湘雅兼过课,对一些临床疾病的诊断和传播情况,也忍不住要过问。

为推广新医学,反对落后与愚昧,宗恩要我帮他写个宣传新医学的话剧。我对他的新医学的理解是:人是一个整体,在战胜疾病的过程中,心理因素起着不小的作用。头痛医头 脚痛医脚,完全依靠药物来对付某些症状,是等而下之的方法;细心的护理应该包括帮助病人建立信心,有了战胜疾病的信心,药物就能起更好的作用。我打好一个框子,拟出情节,宗蕖就往里填塞细节、编好对话,就这么搞出了一个话剧。演员都是医学与护士班的学生。演出那天,当宗恩作为群众演员――贺客之一――走上舞台时,气氛真是热烈。戏本身的粗糙全被大哥的人格魅力挡住了。该戏后来经过专业人员的修改,假期里还去重庆演出过。宗恩认为,贵医要让医学科学在西南扎根,关键在于赢得那个贫困落后的社会对它的了解、信赖和接受。

“一个好汉三个帮”。宗恩在办学中得到了知名教育家周诒春博士的支持。周是清华学堂的第一任校长,清华大学的第一任校长,同时,还兼任协和医学院的董事长。战时,重庆政府委派吴鼎昌为贵州省主席,吴为了树立自己的形象,就把以清廉著称、桃李满天下的周诒春硬拉去当财政厅长。宗恩早在北平就与周有交往。周一生重视教育,并给予宗恩很多帮助。

迁来贵州的医疗单位渐渐多起来,中央医院在贵阳成立了分院。国际红十字会也有了贵阳分会,原先在协和医学院任教的林可胜教授领导的中国红十字会救护总队在贵阳郊区的图云关落了脚。这时,经周诒春推荐,宗恩接替周担任了国际红十字会中国分会的会长。这些机构彼此协作,互通有无,取长补短,关系密切。贵医因此获得的帮助是很大的。进口的药物可以同过红十字会得到补给,他们还为贵医输送了一部分师资(严镜清教授必须回原单位时,红十字会就同意借用施正信教授接替严的公共卫生的教学工作,此其一例)。

和北平的生活相比,宗恩的在贵医的生活简直是一落千丈。先是一人在小旅馆租了一间旧式客房,采光很差。1939年大嫂带着三个孩子绕道安南(越南)抵达昆明,又搭乘红十字会的卡车走了七天才到贵阳。他们到了以后,周诒春先生把他自己的住房让出来给大哥住。房子很旧,潮湿,拥挤,耗子很多。施正信调来贵医时没有房子,就和太太(著名网球运动员王箐箐)一起,分住了周先生这处房子中的两间。我去清华中学教书后,周末回大哥家,不是住在施家的起居间,就是和侄儿们挤在一起。

房子住得紧,生活也过得紧巴巴的。餐桌上一般是两个菜,一个有一些肉或蛋,算是荤菜,另一个就是素菜,对三个正拔节往上长的侄儿来说,饭菜的量也不够。1944年初,大哥日渐消瘦。医生说他的营养太差,要他一天加两个鸡蛋,他没有接受这一建议,因为难以为继。但对生活上的这些困难,他都处之泰然。并且总是保持着一种幽默。他很年轻就开始谢顶,这时就更显得秃了。一天他去理发,走进店门就问:“怎么样,不摘围巾行吗?”那位熟悉他的理发师笑着说:“行啊,您不摘帽子也行!”

贵医在相当长的一段时间内,人际关系比较好。宗恩从清华借来的汤佩松教授在西南联大成立以后回清华研究院去了,这位颇得人心的训导主任一离开,教育部就趁机派来了新的训导主任。这个在贵医师生中受“冷遇”的政治官员一次次找宗恩去啰嗦,宗恩只有客客气气地暗示他,不能指望科学家、医生和医学生会驯顺地接受他的“训导”。这位专职“政训”,给宗恩带来不少麻烦。

美国著名女记者史沫特莱到贵阳为八路军宣传募捐。林可胜教授和史沫特莱交谈时深受感动,就约她去红十字会本部演讲。请了贵医的杨济时教授任口译。杨在知识界被认为是很开明的。他的口译非常传神,使斯沫特莱的演讲获得了很大的成功。这就惊动了“特”字号的训导,要调查杨的“背景”,大哥显然会有麻烦。幸亏林可胜是受蒋介石重视的人物,由他出面调停,才得大事化小。

这段时间还有一件事,引起了一场虚惊。

一天早晨,一辆车开到阳明路本部,跳下两个大汉,要求立刻见李院长,一听说院长还未来上班,就要了地址飞驰而去,宗恩的人力车正好与他们错过,他一到贵医,听说有这样的人找他,心中十分狐疑。等那两个不速之客再次折回贵医,才知道他们是来求援的。原来当时关押在修文县的张学良将军患急性盲肠炎,要宗恩派人去作手术。在东北军的余部中,少帅的威信很高,东北军当时军心不稳,抢救张学良就成了当务之急。宗恩当即向红十字会借了一辆救护车,配备了必要的器械药品,派贵医的外科主任杨静波率一医疗小组前往修文,就地手术还是带回贵医手术全由杨视病情定夺。他事先与中央医院联系,安排了“保密”病区――非医护人员,不得进入该病区。手术后来由杨静波在中央医院完成。张住进病房以后,消息层层封锁。病区有人把守,赵四小姐是当时唯一准许留在张身边的非医护人员。这些都是特方提出的要求,非接受不可。宗恩在紧急时刻作了周密安排之后,就再也不过问此事了,有人对这样兴师动众颇有非议,宗恩说:“医生要创造条件,尽力抢救病人,其他的事就不是医生能够过问的了。”

1944年冬,美军切断了日军在东南亚与日本本土之间的通道。为了打开一条陆上通道,日军的一支骑兵北上进入贵州境内。居然长驱直入到了独山。紧急时刻重庆当局一面派杨森接替吴鼎昌任省主席,一面派蒋介石的嫡系汤恩伯部南下增援。同时下令所有与战事无关的直属机关和学校疏散。贵医才撤了一部分到重庆,战局就有了转机,日军的一旅之众在独山受阻。于是,贵医的另一部分就留在了原处。

日军投降了,贵医的去向变成一个有争议的问题。撤至重庆的那部分,借用的是上医在重庆的校舍,复员在望,上医在教育部的支持下,提出了接管贵医的要求。这样,战争一结束,上医迁回上海,贵医就名实两亡了。当初创建贵医时有两个明确的目的:第一是收容来自战区的医学生,为他们创造条件,完成学业,成为国家急需的医务人员;第二是建立一个地区性的医学院,为发展这一地区的医药卫生事业培养人才。到40年代初,第一个任务已接近完成。而第二个任务上升为首位。如果把贵医并入上医,迁往上海,贵医多年为提高落后地区医疗水平所作的努力就落空了。为此,宗恩力主将贵医留在贵阳。他的主张得到了不少师生的拥护;但反对者也大有人在,并入上医就能去上海,对很多人说来,是不小的诱惑。这样,交锋就不能避免了。朱家骅为首的教育部,大概是不满宗恩独立不羁的作风吧,居然怂恿一些学生出来要求并校,并且空穴来风,对宗恩进行恶意的诽谤。在重庆护校的那部分学生则出于义愤,在上医校址歌乐山组织了请愿活动;留在贵阳护校的学生也开会声援,反对合并。最后,又是通过在重庆的周诒春先生,凭着他在教育界的声望,在教育部提出了他的看法,才平定了这一场风波。贵医又在贵阳重振旗鼓了。

1946年,贵医附院成立5周年纪念合影

在贵医的9年,宗恩作出了很大的牺牲,但也为中国的医学事业,作出了很大的贡献,作为一个医学教育的拓荒者,他不该被人遗忘。宗蕖告诉过我一件事,那是一个令人感动的片断:那次贵阳上演一部美国电影《万世师表》,片子的原名是《再见吧,契普先生!》契普先生一生没有什么惊人之举,有的只是献身教育的决心和关心学生的诚挚之情。散场时,贵医的学生把他们的校长围在影院前的广场上,迟迟不肯散去,“再见吧,契普先生”的呼声此起彼伏。平时很冷静的宗恩,此时却很难平静,他轻轻地重复说:“谢谢!谢谢!”

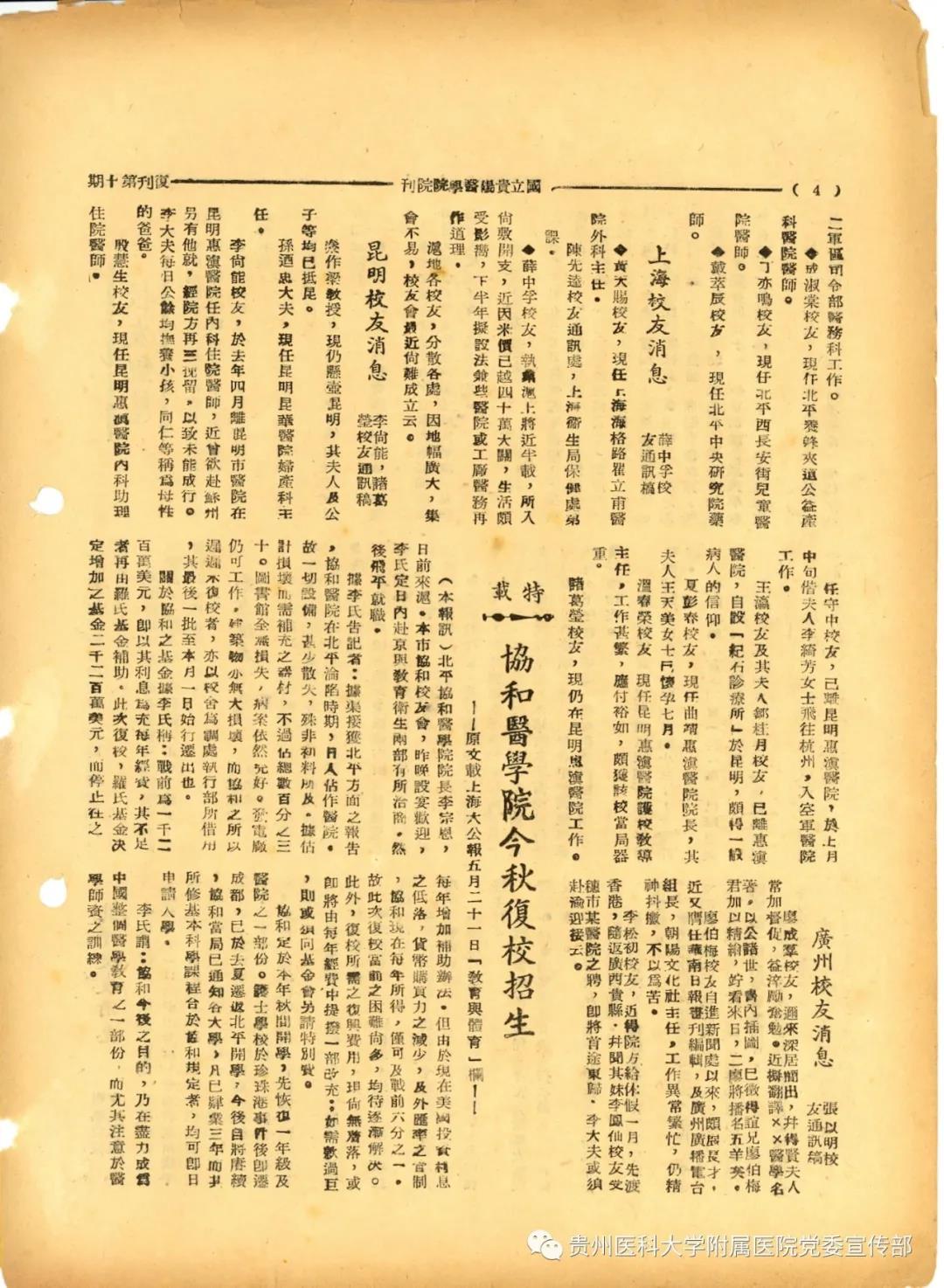

《国立贵阳医学院院刊》转载协和复校消息

我1944年离开贵阳,1945年回到上海,经友人介绍入大公报社工作。在这一年多时间里,我很少和大哥通信,对他的情况了解得不多。好象是在1946年秋天,宗恩突然出现在我的采访室里,神情很严肃。他告诉我,香港的医学界朋友问他能否考虑去香港主持医务卫生署的工作,他想听听我的意见。我把自己对形势的看法对他讲了一讲,我认为战争最多不会再超过三年,到时候取胜的将是共产党。“您如果一如既往,想对国家对同胞继续有所贡献,可以留下来,共产党是重视知识分子的。否则,您就此去香港做事也好。”大哥走时没有再提去留,只是谢谢我给他提供了这些情况。后来我才知道,1947年3月,他接受了北平协和医院董事会的邀请,于5月底到达北平,就任协和医学院的院长了。从时间上看,宗恩略经考虑就决定留在国内了。1948年底,北平和平解放,在此之前,胡适之先生曾动员在北平的著名教授、学者去台湾。不少人拒绝了,宗恩也是其中之一。他留在国内办医学教育的决心已下,他已经作出了毫不犹豫的抉择。

(作者介绍:李宗瀛,李宗恩之弟,香港《大公报》主编,曾任国立贵阳医学院注册组组长)